私たちは日々生命を維持し活動するために、さまざまな食物を摂取し、エネルギーを得ています。プロテインに限らず、日常口にする食物には、すべてkcal(キロカロリー)というエネルギーの単位がついてきます。

車はガソリンで、多くの家電製品は電気というエネルギーを得て動きます。ガソリンにはℓ(リットル)、電気にはW(ワット)という単位が付いているのは言わずもがなです。

筋力トレーニングを行って体を大きくするにせよ、食事制限で余分な体脂肪を落とすにせよ、エネルギーが人体にどう作用しているかというカラクリを理解しておかなければ成功に導くことはできません。

「プロテインを飲むと太る」は本当か? では、現代日本人のタンパク質摂取の必要性と、栄養補助食品としてのプロテインを活用することの有用性について解説しております。

こちらの記事では、エネルギーという観点から「タンパク質・プロテイン」について理解を深めていただきます。

カラダを変化させるためのキーファクター消費・摂取カロリーとは?

1カロリーは1気圧のもとで、1gの水の温度を1℃上げるのに必要なエネルギー量(熱量)であると定義されています。水温を上げるというような現象を人体になぞらえて、ひとつ例を挙げてみましょう。

ヒトは恒温動物ですので、外気温の低い環境下に置かれると「ブルブル」と身震いします。この身震いは、筋肉を細かく振動させて動かすことによって体温を上昇させようという人体の適応のひとつで、このときに食物を消化・吸収し得たエネルギーを使っています。身震いするような環境下でなくても、36度5分前後で体温を維持するためにも、多くのエネルギーを消費します。

このように自分の無意識下(呼吸する、心臓の鼓動など)で起こる生命の維持活動により消費されるエネルギーを「基礎代謝」。食事を摂取し、様々な消化器官や組織が活動することで消費される「食事誘発性熱産生」とスポーツや仕事、トレーニング等で積極的に体を動かすことで、消費されるカロリーの活動代謝の総和を「消費エネルギー」といいます。

車を走らせるのにガソリン、扇風機が風を送るのに電力が必要であるように、人体もさまざまな活動を行うためのエネルギーを食物から摂取しています。

タンパク質、炭水化物、脂質の三大栄養素はそれぞれ1gに対してタンパク質、炭水化物は4kcal。脂質は9kcalのエネルギーを持っており、この総和を「摂取エネルギー」といいます。

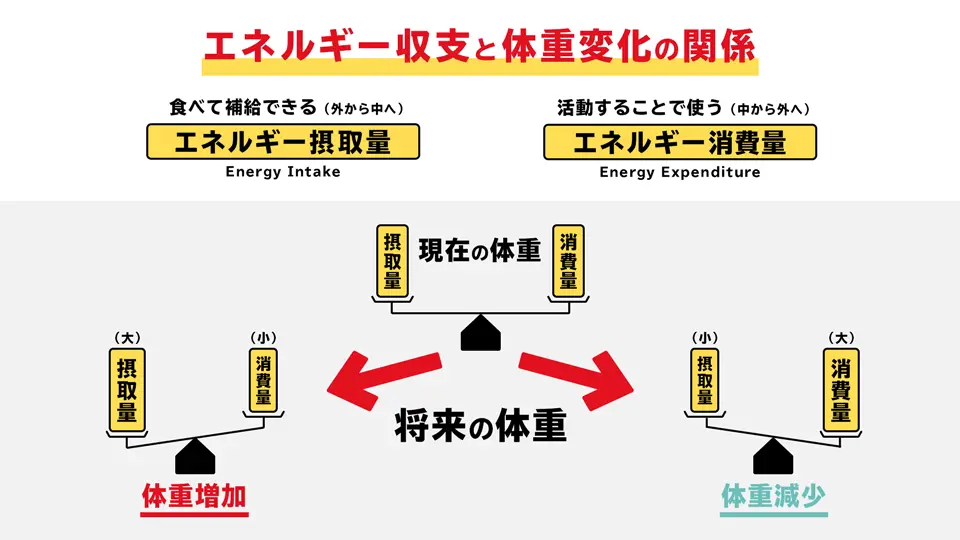

筋肉をつけての増量、脂肪を削っての減量にせよ、カラダを変化させる基本的なカラクリは以下の図のようになります。

三大栄養素の摂取バランスとタンパク質摂取の割合

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を見てみると、18歳以上男性の1日の推定エネルギー必要量は2300~3150kcal、女性は1700~2350kcalとなっています[1]。

※身体活動量、18歳以上50歳以下に応じた最小~最大値。

また各栄養素の摂取比は、炭水化物50~65%、タンパク質13~20%、脂質20~30%となっています。これらの数値をもとにエネルギー必要量に摂取比を乗じ、それぞれの1g当たりのカロリー数を除してやれば、三大栄養素それぞれの摂取量を算出できます。

「プロテインを飲むと太る」は本当か? を参照すれば、炭水化物や脂質よりも摂取に配慮すべきは、タンパク質となることは容易にご想像いただけるかと思います。

タンパク質を効率よく摂取できる食品は?

それでは効率よくタンパク質を摂取できる食品には、どのようなものがあるのでしょうか?さまざまな食品を同量摂取した場合のタンパク質の含有量と、エネルギー量を比較してみました。

| 品目 | タンパク質量(g) | エネルギー量(kcal) |

|---|---|---|

| 牛バラ肉 | 12.5 | 454 |

| 牛肩ロース | 16.2 | 318 |

| 牛もも肉 | 19.5 | 209 |

| 豚バラ肉 | 14.2 | 386 |

| 豚肩ロース | 17.1 | 253 |

| 豚もも肉 | 20.5 | 183 |

| 鶏むね肉(皮付き) | 19.5 | 191 |

| 鶏もも肉(皮付き) | 16.2 | 200 |

| 鶏ささみ肉 | 23 | 105 |

| 鮭(サケ) | 22.3 | 133 |

| 鯖(サバ) | 20.7 | 202 |

| 秋刀魚(サンマ) | 18.5 | 310 |

| クロマグロ(赤身) | 26.4 | 125 |

| 牛乳 | 3.3 | 67 |

| プロセスチーズ | 22.7 | 339 |

| 木綿豆腐 | 6.6 | 72 |

| 糸引き納豆 | 16.5 | 200 |

| 卵 | 12.3 | 151 |

| プロテイン(ナチュラル) | 77.9 | 409 |

| プロテイン(ココア風味) | 74.9 | 406 |

文部科学省「食品成分データベース」 より作成[2]

※100gあたりのタンパク質量とエネルギー

※プロテイン=グロングホエイプロテイン100

表1をご覧いただければ同量摂取した際に、タンパク質含有量の高い食品が一目瞭然です。カロリーを軸に比較すれば、プロテインが摂取エネルギーの増大に及ぼす影響が少ないこともご理解いただけるかと思います。

※逆にエネルギー量で他の食品と比較した場合、1/3以下で同量のタンパク質を摂取できます。

加工食品との比較

プロテインは栄養補助食品の中でもタンパク質に特化しています。そのため100g当たりのタンパク質含有量は70g~90gと非常に多い割合になっています。

プロテインは、一般的には粉末(パウダー)状であるため「食事」のイメージからは少しかけ離れているかもしれません。

加工食品は、そのまま食べられる利便性はもちろん、「おかず」や「おやつ」として楽しめる点がよいですね。

加工食品は商品によって多少の差があるため、食品別にご紹介していきます。

缶詰

缶詰の中でも、とくに肉や魚を使った商品がタンパク質補給には適切ではないでしょうか。

代表的なものは魚。マグロやカツオなどの赤身や、サバやイワシなどの白身まで種類は豊富です。オイル漬けや水煮、味噌や醤油など調味済みのものまで幅広い展開があります。

オイル漬けのものは脂質が多くなりやすいため、ダイエット中の方は水煮タイプのものを選ぶようにしましょう。

100g当たりのタンパク質量はいずれも20gを超えるため、食事の嗜好や身体づくりの目的に合わせて選択しましょう。好みに合わせてストックしておけば、日常から非常時まで「食事の一品」として活用できるでしょう。

サラダチキン

今や「コンビニで買えるタンパク質=サラダチキン」ぐらいのイメージがあるかもしれませんね。サラダチキンは鶏むね肉を低温調理した加工食品で、調味液と一緒に真空パックされています。100g当たりのタンパク質含有量はいずれも22g~25gと非常に豊富です。

脂質は少なく、ダイエット向きの食品であることは間違いありません。鶏むね肉は比較的安価で手に入るため、好みの風味が見つかれば自宅で調理してみるのもオススメです。

プロテインバー、プロテインスナック

海外ではシリアルとプロテインを混ぜた「プロテインバー」や「プロテインクッキー」などが手軽に購入できます。筆者も過去には海外の通販サイトから購入していました。

最近では国内の需要の高まりに合わせて、たくさんの種類の商品が販売されるようになりました。コンビニやドラッグスストアでも気軽に購入でき便利になりましたね。

国内で手に入る商品は1食当たり10g~20gほどのタンパク質を含んでいます。手軽な半面、脂質も7g~8gほど入っているものが多いです。チョコやお菓子感覚でついつい食べてしまいがちですが、カロリー過多になりがち。タンパク質が入っているからとなんでも手を付けてしまわないよう、十分注意が必要です。

ギリシャヨーグルト

ギリシャヨーグルトも近年よく見かけるようになった食品のひとつです。

ギリシャヨーグルトは水切り加工により濃厚な味わいになっています。通常のヨーグルトよりも1食当たりのコストは高くなりがち。ですが、10g~12gもタンパク質が含まれており、脂質はほぼゼロ。100kcal前後の商品がほとんどのため、ダイエット時に罪悪感なく食べられる間食として活用するでしょう。

また発酵食品を食生活に取り入れるのにも役立ちます。ギリシャヨーグルトのヘルシーさに気を取られ、食べ過ぎてしまわないように注意しましょう。

お肉との比較

100g当たりのタンパク質含有量は圧倒的に「プロテイン」が優秀です。

タンパク質含有量ランキング(単位100g当たり)

プロテインパウダー全般:70g~90g

鶏ムネ(皮なし):24.4g

ささみ:23.9g

シカ肉:23.9g

豚ヒレ:22.2g

鶏モモ(皮なし):22g

1位から5位の食品は僅差ですね。食品の個体差を考慮しても、順位の変動は起こり得るかもしれません。ただプロテインとの差は約3倍です。それもそのはず。プロテインはタンパク質摂取に特化した栄養補助食品ですからね。

大切なことは、自分が「何のためにタンパク質を食べるのか」につきます。ではそれぞれの食品についてもう少し詳しく見ていきましょう!

プロテインと肉類の比較

肉は牛や豚、鶏などを中心にさまざまな種類が手に入ります。タンパク質の含有量はもちろん、ビタミンやミネラルも豊富です。

食事においては、おいしさに加えて健康的かどうかも気になるところです。たとえばダイエットを目的にするのであれば、お肉に含まれる脂質の量も気になりますよね。

| 種類 | タンパク質(g) | 脂質(g) |

|---|---|---|

| 鶏ムネ | 24.4g | 1.9g |

| ササミ | 23.9g | 0.8g |

| 豚ヒレ | 22.2g | 3.7g |

| 鶏モモ | 22g | 4.8g |

| 牛モモ | 21.3g | 10.7g |

表1:100g当たりのタンパク質と脂質量

表1のように、同等のタンパク質量であっても脂質は異なることがわかります。鶏ムネ肉やササミは、低脂質でダイエットの定番食材として選ばれているのもうなずけますね。

脂質は1g当たり9kcalですから、選ぶ食材によって「塵も積もれば山となる」。牛肉ステーキは時々で、普段は鶏肉や豚肉のヘルシーな部位が現実的です。

一方、プロテインの脂質はどうでしょう。WPC製法とWPI製法では脂質の量が異なります。グロングの製品で比較すると、WPC製法の「ホエイプロテイン100 ベーシック ココア風味」で1食当たりの脂質は1.9g。WPI製法の「ホエイプロテイン100 WPI パフォーマンス ココア風味」で1食当たりの脂質は0.5gです。

1食当たりで摂取できるタンパク質量に対しての脂質量は、鶏ムネ肉やササミに勝るとも劣らない優秀な食品であることがわかりますね。

お肉の相場

食事はコスパも大切なポイントです。価格比較サイトによると、

鶏ムネ肉:36円

ササミ:50円

鶏もも肉:160円

豚ヒレ:260円

牛モモ:600円

上記の結果となりました[3]。

※いずれも2kg購入した場合の100g当たりの価格。配送料などそのほかの必要経費は除く

豚や牛は比較的価格が高い印象ですね。「今夜は奮発して牛肉!」といったご家庭がほとんどではないでしょうか。お買い得の切り落とし肉を買っても、脂身の多い部位が混ざっていたり処理が面倒ですよね。

鶏ムネ肉やササミは皮を剥いだり、筋をとってしまえば簡単に処理できます。この点も家計と手間暇に優しい食品なのかもしれません。

プロテインの利便性は言わずもがな。水と一緒にシャカシャカするだけで、余計な洗い物は増えませんし、ゴミも出ません。どちらが優れているとは言えませんが、忙しい現代人にとって選択肢のひとつになるはずです。

魚介類との比較

プロテインサプリメントは100g当たり70g~90gのタンパク質を含み、比較的脂質は低いです。カラダづくりに非常に大切な食品であることは間違いありませんね。

一方で魚介類のタンパク質はどれほどでしょうか。代表的な魚介類と比べてみましょう。

| 種類 | タンパク質(g) | 脂質(g) |

|---|---|---|

| マグロ | 26.4 | 1.4 |

| カツオ | 25.8 | 0.5 |

| マス(サケ・マス類) | 21.7 | 6.6 |

| サバ | 20.6 | 16.8 |

| エビ(ブラックタイガー) | 18.4 | 0.3 |

| イカ(スルメイカ) | 17.9 | 0.8 |

| タコ | 16.4 | 0.7 |

「食品成分データベース」より[1]作成

赤身のマグロ、カツオが優秀ですね。海を素早く泳ぎ回る回遊魚は、タンパク質含有量が多い食材です。

魚は赤身魚と白身魚に分類されます。主に近海で獲れる回遊魚は赤身魚で、サンマやアジ、イワシなどの青魚も回遊魚のため、分類上は赤身魚になります。「青魚」や「ひかりもの」と呼ばれる理由は背中の色なんです。

白身魚にはタラやタイ、サケなどが分類されます。サケは赤身魚じゃないの?と思うかもしれませんね。マスやサケのオレンジ色は、餌としている甲殻類のアスタキサンチン(カロテノイドという色素)が影響しています。アスタキサンチンは強力な還元成分であるといわれているため、魚介類の摂取でエイジングケアとしても期待できますね。

そのほかの栄養① EPA・DHA

魚には人の身体に欠かせない必須脂肪酸の「EPA・DHA」が豊富に含まれています。n-3系(オメガスリー)脂肪酸に分類されるこれらは、肉や乳製品では満足な量を摂取できません。

「さまざまな食材を組み合わせて食べましょう」といわれる理由のひとつは「魚にあって肉にない、肉にあって魚にない栄養」があるからなんですね。

EPAやDHAは焼いたり、揚げたりすると含有量が20%~50%減少してしまいます。調理法にも意識してみましょう。生食で食べたり、煮炊きものなら「出し汁」も合わせていただくようにしてみましょう。

そのほかの栄養② タウリン

タウリンはカキやあさりなどの貝類や、マグロやブリの血合い部分に豊富に含まれます。

栄養ドリンクに「タウリン○○mg配合!」と表示されているのを見たことはありませんか。「身体を元気にしてくれそう」と期待してしまいますが、本来は身体の恒常性を保つための役割を持っています。

タウリンはアミノ酸の一種であり、体内で最も多いアミノ酸のひとつとして知られています。タウリンは人間の体内でも作り出せるアミノ酸ですが、必要量には足りないため食品からの摂取が大切になるのです。

加齢とともに体内で生成されるタウリンは減っていく傾向にあり、女性は男性に比べタウリンが不足しやすいといわれています。

卵との比較

プロテインは100g当たり70g~90gのタンパク質を含む栄養補助食品です。タンパク質の含有率が高いのは当然のことです。

一方卵は、100g当たり12.3gのタンパク質を含みます。流通しているMサイズの卵(殻なし)が約50gのため、卵2個で摂取できる量と考えましょう。

卵には卵黄と卵白があります。それぞれのタンパク質含有量は以下の表をご覧ください。

| 種類 | タンパク質(g) | 脂質(g) | カロリー(kcal) |

|---|---|---|---|

| 卵黄 | 12.3 | 33.5 | 387 |

| 卵白 | 10.5 | 0 | 47 |

| 全卵 | 16.5 | 0.3 | 151 |

食品成分データベースより作成

とくに卵白は脂質がゼロのため、余分なカロリーをカットしたい身体づくりのプロには欠かせない食材なんです。かつてフィットネスの先輩が目玉焼きの白身だけを大量に食べていたことを思い出しました。

タンパク質含有量自体は肉や魚に比べて少ないですが、毎日の食事には物価や調理のしやすさなどもポイントですよね。

ここからはアスリートに選ばれる理由のひとつ、栄養価についてみていきましょう!

卵の栄養価

卵は「完全栄養食」といわれ、ビタミンCと食物繊維以外の栄養をすべて含んでいます。優秀なタンパク質の指標となるアミノ酸スコアは「100」で、身体に必要なアミノ酸がすべて含まれています。またビタミンやミネラルが豊富なことも「完全栄養食」と呼ばれる所以かもしれません。

2015年までは「卵は1日1個まで!」といわれていました。コレステロール値が高くなりやすいと懸念されてのことですが、現在では常識の範囲であれば1日2個以上食べても大きな影響はないといわれています[2]。ただし血管系に持病のある方は医師と相談の上で判断しましょう。

卵黄に含まれる「レシチン」と呼ばれる脂質は、健康数値を正常値に維持するとされています。体重が気になる方や脂肪量を気にしている方にはおススメです。

卵を食生活に取り入れてみよう!

たとえばお米の場合、必須アミノ酸の「リジン」と「トレオニン」が不足しています。必須アミノ酸は9種類すべてがそろわないと、体内で効率よく活用されないのです。

そこでごはんに卵をプラスして「卵かけごはん」にすれば、アミノ酸スコア100の食事になります。生食は消化器官への負担が大きいです。そのため生卵が苦手な方は、目玉焼きやオムレツにするなどメインのおかずとして、1日に1回~2回食事の献立に取り入れてもよいでしょう。

ダイエット中の方へひとつだけ注意を。丼ものや麺類のトッピングにたまごは定番ですが、脂質が多くなりやすいため、全体のバランスをみて足し引きするようにしましょう。

豆類との比較

プロテインはタンパク質の栄養補助食品としてつくられています。タンパク質含有量は100g当たり70g~90gで、ほかの食材と比較すると非常に多いことがわかりますね。プロテインはタンパク質に特化した栄養補助食品ですから、その含有量の高さはいうまでもありません。

一方で大豆を原料にしたソイプロテインもあるくらいですから、豆類には期待してしまいますよね。

| 種類 | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) |

|---|---|---|---|

| 小豆 | 146 | 8.6 | 0.8 |

| インゲン豆 | 147 | 9.3 | 1.2 |

| 大豆 | 176 | 14.8 | 9.8 |

| 納豆 | 200 | 16.5 | 10 |

| ひよこ豆 | 171 | 9.5 | 2.5 |

| エンドウ豆 | 148 | 9.2 | 1 |

| 落花生 | 288 | 11.9 | 23.5 |

表:100g当たりの豆類の栄養素

「食品成分データベース」より[1]作成

表を見ると、大豆や納豆が突出してタンパク質含有量が高いですね。一方で脂質もある程度含まれています。しかし豆類は動物性の食材には含まれない成分を豊富に含んでいるため、食生活を整えるのに活躍してくれます。

豆類の特徴

豆類の中でもとくに大豆は「畑の肉」ともいわれ、植物性タンパク質の代表格です。みなさんもヘルシーなイメージをお持ちではないでしょうか。タンパク質の点数を表すアミノ酸スコアは100で、非常に優秀なタンパク源であることは間違いありません。

豆類には日本人の食生活で不足しがちな食物繊維が豊富に含まれており、タンパク質に加えて食物繊維を同時に摂取できるのです。

またビタミンやミネラルも豊富に含み、葉酸や鉄、マグネシウムなど現代の女性が不足しやすい微量栄養素も摂取できます。ほかにはポリフェノールも豊富で、若々しい身体をキープしたい方には嬉しい食品といえるでしょう。

豆類は脂質が多い種類のものと、少ないものに分けられます。脂質の多い豆類としては大豆が有名です。あとはピーナッツ。英語の「peanut」に由来し、「ピー(pea)」は豆という意味。つまり“豆のナッツ”という意味になります。マメ科の植物なんですね。

脂質が少ない豆は、小豆やインゲン豆、エンドウ豆、そら豆などがあげられます。食卓の主菜とまではいかなくても副菜で「高タンパク、低脂質」の食材があれば嬉しいですよね。

なぜ「大豆=女性向け」なのか?

みなさんも「大豆=女性向け」とのイメージをお持ちではないでしょうか。

前述したビタミンやミネラルはもちろん、大豆には女性らしさ成分といわれる「大豆イソフラボン」が豊富に含まれています。大豆イソフラボンはポリフェノールの一種で、女性特有のゆらぎ期や、生活習慣が乱れて偏る食生活をしている方にも良いと期待が高まる成分です[2]。

身体に良いと聞くとついついたくさん食べてしまって、過剰摂取を懸念される方もいるでしょう。常識的な範囲を超えなければ心配はありません[2]。食品安全委員会のWebサイトに国内外の安全基準が示されています。詳しくはそちらを参照ください。

お味噌汁や納豆ごはん、お豆腐など日常的な食生活に取り入れて、豆類の恵みを受けましょう。

まとめ

増量や減量に関わらずカラダを変化させる際には、エネルギー収支と体重変化の関係を充分に把握し、適切なエネルギー量を適切な比率で摂取していくことが大切です。

ただしヒトのカラダは、三大栄養素以外にもビタミンやミネラルといった、微量元素もバランス良く摂取しなければ上手く機能しません。果物や野菜、海藻、キノコ類など日々できるだけ、より多くの品目を摂取することでビタミンやミネラルの摂取バランスが整えられることもお忘れなく。

参考文献

1. 厚生労働省. 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書.

2. 文部科学省. 食品成分データベース. 閲覧2020-04-27

3. 株式会社カカクコム. 【価格.com】肉類. 閲覧2021-02-22

厚生労働省. 抗酸化物質 | e-ヘルスネット. 閲覧2021-03-18

この記事を書いた人

島袋 好一

トレーナー。体育学修士、JATI-AATI(上級トレーニング指導者)保有。トレーニング歴は30年にも及ぶ。「知識と実践の融合」、「担がざるもの教えるべからず」を最大のテーマに日々のセッションに対峙。専門学校講師時代は最大年間1000時間以上の座学、実技の講義及び運動指導者資格の対策講座を担当。