人生の中で、誰しも一度は鏡の中に写る自分の姿を憂い「ダイエットしなきゃヤバい……」と思ったことがあるはずです。

「今日から…、明日から…。」と優柔不断な毎日を過ごし、少しでも楽して成功できる方法を暗中模索。

そんなときにSNSやTVのCMなどから、「プロテインでダイエット」という主旨の情報を目にされた方も、数多くいらっしゃるのではないでしょうか?

活字や言葉のニュアンスだけを捉えると、「プロテインを飲めばあたかも簡単にダイエットに成功できる」というイメージを抱かせるものも非常に多く存在します。

はたしてプロテインを飲めば簡単にダイエットは成功するのでしょうか?こちらの記事では、「プロテインをダイエットに正しく活用する方法」について解説していきます。

ダイエット成功の秘訣は「原則を知る」こと

唐突ですが、質問です。

アナタがダイエットをしたとして、どのような成果を得られれば成功だと判断しますか?

- スタイルは変わらず筋肉量も落ちたが、とにかく体重計の数値は低くなった

- 体重計の数値は気にせず、余分な脂肪を落として筋肉を維持し、スタイルを変化させた

どちらの選択肢が妥当でしょうか?

有益な情報を指先の操作一つで手に入れられる現代。エキセントリックな減量の描写が読者の心理を昂らせた、昭和ボクシング漫画のような世界観を持っていない限り、①を選択されるという方は数少ないでしょう。

ダイエット成功の指標は、単に体重計の数値が低くなったことではありません。いかにして必要な筋肉を維持し、不要な体脂肪を落とすかにあります。

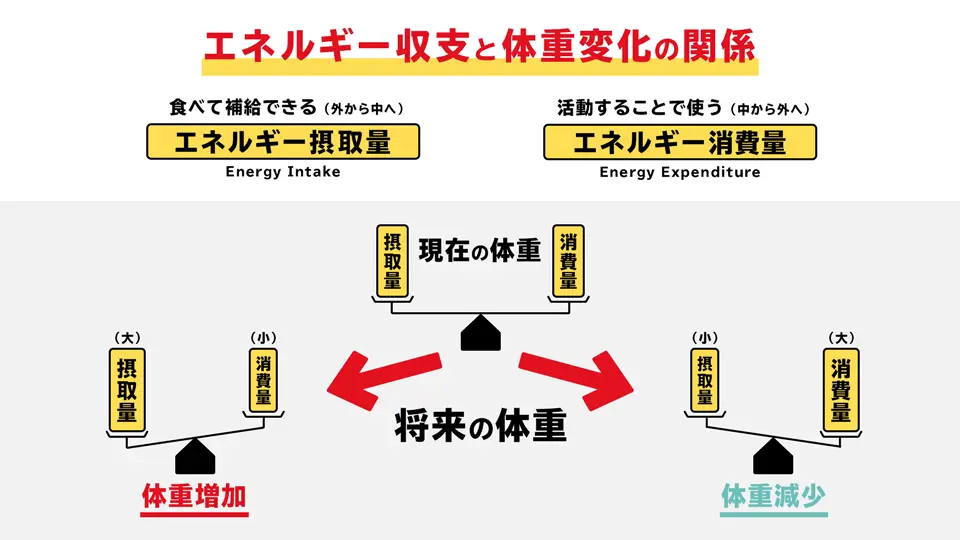

ダイエットを成功に導くには、摂取するカロリーを控え、消費したカロリーが多くなる状態を作り出さなければいけません。もしくは摂取するカロリーが同じなら、トレーニングやウォーキングなどにより消費するカロリーを増大させなければいけません。

公式で書くと「消費カロリー>摂取カロリー」となり、いずれの場合も原則は、不足分のエネルギーを蓄積した体脂肪から作り出し、どんどん消費することが大切なのです。

では消費・摂取カロリーとはどのようなものなのでしょうか?

ダイエット成功のためのキーファクター「消費・摂取カロリー」

1カロリーは1気圧のもとで、1gの水の温度を1℃上げるのに必要なエネルギー量(熱量)であると定義されています。水温を上げるというような現象を人体になぞらえて、ひとつ例を挙げてみましょう。

ヒトは恒温動物ですので、外気温の低い環境下に置かれると「ブルブル」と身震いします。この身震いは、筋肉を細かく振動させて動かすことによって体温を上昇させようという人体の適応のひとつで、このときに食物を消化・吸収し得たエネルギーを使っています。身震いするような環境下でなくても、36度5分前後で体温を維持するためにも、多くのエネルギーを消費します。

このように自分の無意識下(呼吸する、心臓の鼓動など)で起こる生命の維持活動により消費されるエネルギーを「基礎代謝」。食事を摂取し、さまざまな消化器官や組織が活動することで消費される「食事誘発性熱産生」とスポーツや仕事、トレーニング等で積極的に体を動かすことで消費されるカロリーの活動代謝の総和を「消費エネルギー」といいます。

車を走らせるのにガソリン、扇風機が風を送るのに電力が必要であるように、人体もさまざまな活動をおこなうためのエネルギーを食物から摂取しています。

タンパク質、炭水化物、脂質の三大栄養素はそれぞれ1gに対してタンパク質、炭水化物は4kcal。脂質は9kcalのエネルギーを持っており、この総和を「摂取エネルギー」といいます。

筋肉をつけての増量、体脂肪を削っての減量にせよ、カラダを変化させる基本的なカラクリは図1のようになります。

では、エネルギー収支のマイナス・キープのために、プロテインをどのように活用すればよいのでしょうか?

ダイエット中に必要になりやすい栄養素はタンパク質

ダイエットにおける基本は食事管理。中でもエネルギーとなる三大栄養素のバランスがとても重要です。炭水化物、タンパク質、脂質という3つの栄養素が身体を構成し、活動の源になっています。

とくにタンパク質は、筋肉、皮膚、内臓、血管、ホルモン、髪の毛、爪など全身の組織のもとになっています。健康的なダイエットを成功させるために不可欠なものですので、自分に必要な量を知ることが大切なのです。

炭水化物は身体を動かすエネルギーにはなるものの、残念ながら組織を作ることはできません。余った分はエネルギーとして体脂肪という形に変わってしまいます。

脂質も細胞の膜やホルモンのもとになったりする重要な栄養素ですが、タンパク質とはまた違う役割です。また1gに対するエネルギー価が高いため、摂りすぎには注意が必要です。

“タンパク質ファースト”を心がけたうえで、炭水化物と脂質の比率を調節するのがポイントになってきます。「高タンパク低脂質」か、「高タンパク低糖質」かを選択します。

ある研究では、アスリートが減量する際に体重比の1.6g~2.4gのタンパク質摂取を推奨しているのですが、目的は「運動などによる筋肉量の維持と増大」と「食後の満腹感の継続」のためであるとされています[2]。

プロテインは豊富な栄養をもつと同時に、低GI食品であり、腹持ちが良い食品でもあります。「腹持ちがいい」ことはダイエットに大切な要素のひとつです。

ダイエット成功の鉄則はタンパク質をしっかり摂ることです。プロテインはきっと役に立つ存在になることでしょう。

プロテインの摂取量における適解!自分に適切な「飲む量」を知る

ダイエットに必要な条件はアンダーカロリー

食事制限が大切なことは前述しましたが、もうひとつ重要なことは総摂取カロリーのコントロールです。たくさん運動したからといって、それを上回る食事をしてしまえば、ダイエットの成果をあげることはできません。

たとえばトライアスロンの選手やマラソンランナー、シンクロナイズドスイミングの選手なんかは1日に数千キロカロリー(!)もの食事をとるといいます。それだけ運動すれば、好きなだけ食べられますが、ごく普通の生活をおくるダイエッターにとって現実的な話ではありません。

必要な情報は3つです。

- 自分の基礎代謝を知る

- 身体活動量を知る

- いつまでにどれくらい痩せたいのか

を専門家のアドバイスをもとに決めましょう。

栄養や運動に関する明確な知識がないまま「なんとなくはじめるダイエット」は必ずといっていいほど失敗に終わります。ダイエットは準備段階で成功と失敗が決まるといってもいいくらい、非常に大切な要素なのです。

プロテイン飲んだことありますか?

そもそもプロテインを一度でも飲んだことはありますか?

ダイエットに失敗する人にありがちなのが、極端な形ではじめてしまうことです。「私はこのプロテインしか飲まない!」「絶対に痩せてみせるから大丈夫!」と、大量に買い込んだはいいものの、うまく進まないダイエットに対してポキっと心が折れてしまいがち。

ダイエットをはじめる前に、一度試しにプロテインを飲んでみましょう。

最近ではコンビニやスーパーで小さなパックのプロテインが手軽に手に入りますし、味の好みや相性を確かめられます。勢い勇んで買い込んだはいいけれど、お腹を下してしまったり、不快感やアレルギー症状が出ることだって考えられます。

ダイエット成功の鉄則は「ダイエットを続けること」です。

一度も飲んだことがない、もしくは過去に飲んで美味しくなかったイメージのある方は、ぜひ最新のプロテインをチェックしてみてください。味やコスパ、原材料などを踏まえて事前にリサーチするのもおススメです。

「これでダイエット続けていけるかなあ?」と自問自答しましょう。

プロテインをプラス?置き換え?普段の食事を把握しよう!

自身に必要なカロリーと三大栄養素のバランスがわかったら、今度はプロテインをどのように活用すればよいのかを考えていきましょう。

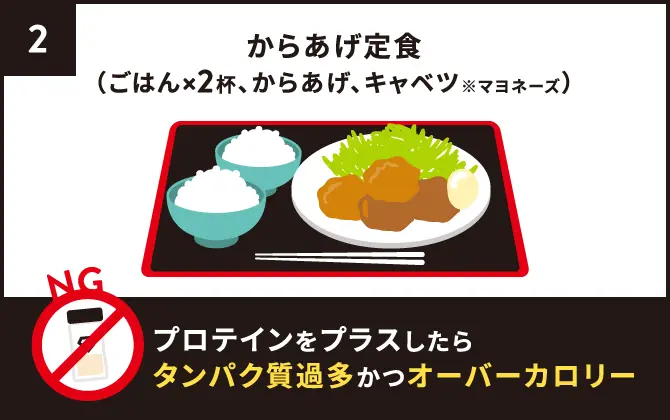

極めて稀な事例ですが、仮に普段の食事のバランスが完璧な人は、ダイエットのためにプロテインをプラスすることで、逆に太ってしまう可能性だってあります。

もしくはタンパク質量は十分に足りているのに、炭水化物と脂質がオーバーしているような場合は、それらを控えることのほうが優先順位が高かったりします。

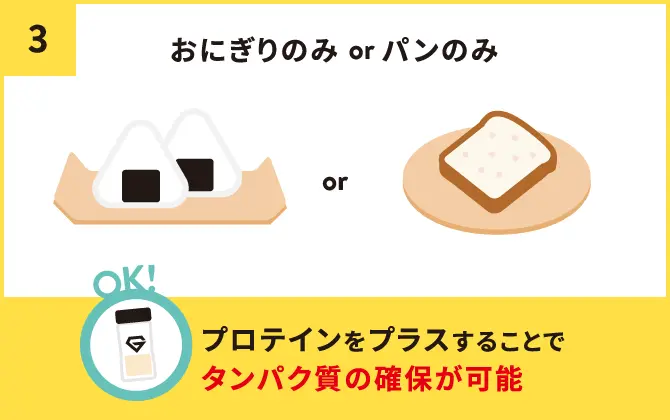

プロテインを用いたほうがよい場合は、朝食を抜きがちだったり、お昼をパンやおにぎりだけで済ませてしまって、タンパク質が不足している場合です。

余分なカロリーは抑えつつも、必要なタンパク質は確保できるため、乱れた食習慣にプラスするとよいでしょう。

また脂っこい食事が好きな方や、スナック菓子や甘いお菓子がやめられない方は、プロテインに置き換えることをおススメします。

プロテインは手軽にタンパク質を摂取できるサプリメントかつ、比較的低脂質低糖質の食品なので、ダイエッターにとっては非常に役に立つはずです。

とはいえ、どんなによいものでも使う用途を間違ってしまえば、期待外れのものになりかねませんので注意が必要になります。

プロテインを有効に活用するには?

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を見てみると、18歳以上男性の1日の推定エネルギー必要量は2,300~3,150kcal、女性は1,700~2,350kcalとなっています[1]。

※身体活動量は18歳以上50歳以下に応じた最小~最大値。

また各栄養素の摂取比は、炭水化物50~65%、タンパク質13~20%、脂質20~30%。これらの数値をもとにエネルギー必要量に摂取比を乗じ、それぞれ1g当たりのカロリー数を除してやれば、三大栄養素それぞれの摂取量を算出できます。

食事摂取基準・算出結果と日常のご自身の食事を対比させると、カロリー過多と各栄養素の摂取バランスの崩れが確認できると思います。

ダイエットを試みる心理・身体状況である方は大抵、炭水化物あるいは脂質の過剰摂取が見受けられ、筋肉の材料であるタンパク質は摂取不足傾向にあることが多いのです。また食事の時間帯や回数も不定期で、朝抜きや朝昼兼用といった傾向が強まります。

ダイエットを成功させるためには、エネルギー収支と体重変化の関係を充分に把握し、適切なエネルギー量を適切な比率、タイミングで摂取していくことが大切です。

カロリーの摂取過多を防ぎ、栄養素の摂取比・タイミングを改善するなど、プロテインを有効に活用できるいくつかのケースをあげてみましょう。

※①~④ともに、プロテイン摂取の目安は体重1㎏あたり0.25g

①朝食は抜きか、食べてもコーヒーとトーストだけなど、タンパク質はほとんど摂取しないような方

算出した必要量を3等分し、朝食にプロテインを添加したり代用したりしましょう。3度の食事の中で、タンパク質の摂取量が不足している時間帯に効果的な補給ができます。

※理想の身体づくりには、3度の食事で必要量を均等に摂取することが大切[2]。とくに朝食時にタンパク質が欠損すると、必要量まで達せず、身体づくりがうまくいかないことが多いと示唆されています。

②日常の食事で揚げ物や炒め物、インスタント食品、ファストフード、間食やおやつでスナック菓子を好む方

いずれの食品も炭水化物や脂質は十分すぎるほど含まれているのに、タンパク質は不足しがちになります。

3度の食事では、月や週ベースのスパンでムリのない回数をプロテインに置き換え、おやつや間食もプロテインに代えれば必要量を補えます。

③肉や魚、卵、大豆製品、乳製品のうち苦手なものがある

タンパク質を豊富に含む食品が苦手な方は、それらの食品を避けるあまり、知らず知らずのうちに慢性的なタンパク質の摂取不足に陥ってることも少なくありません。

ベースの食事で「おにぎり」「麺類のみ」の食事となることが多い方は、そこにプロテインを添加すれば摂取バランスを改善できます。

プロテインの種類とは?違いと特徴を理解して適切なプロテインを選択しよう!

④気が焦るあまり、サラダのみなど極端な食事でカロリー制限を試みようとしている方

ダイエットするにも適切なエネルギー量を摂取せずに、食べないことで強引に「消費カロリー>摂取カロリー」の状況を作り出せば、一時的に体重や体脂肪は減少します。

しかしながらそのような手段は、心身ともにストレスをかかえてしまい、後の過剰摂取やリバウンドに繋がってしまいます。

3度の食事の1食をサラダ中心にして食物繊維をプラス。プロテインでタンパク質を摂取するというような組み合わせの食事に置き換えれば、必要量とバランスを保ちつつカロリーを制限できます。

プロテインの摂取量における適解!自分に適切な「飲む量」を知る

まとめ

ダイエットに踏み切らねばならない要因は、バランスを逸脱して炭水化物・脂質を過剰に摂取しているか、本来摂らなければいけないタンパク質の必要量分を、炭水化物・脂質でまかなってしまっているケースがほとんどです。

ダイエットの基本原則は、消費カロリー>摂取カロリー。

成功に導くカギは、この原則を継続、実現可能な自分自身の原則にアレンジできるかにあるといっても過言ではありません。

プロテインはあくまでも、足らないタンパク質を補うためのサプリメントです。このコラムを参考に、ご自身の摂取カロリー余剰の原因を突き止め、戦略的に、気長にダイエットにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

参考文献

- 厚生労働省. 「日本人の食事摂取基準(2020年版).

- Jun Yasuda, Mai Asako, Takuma Arimitsu, and Satoshi Fujita. Association of Protein Intake in Three Meals with Muscle Mass in Healthy Young Subjects: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2019; 11(3): 612.

この記事を書いた人

島袋 好一

トレーナー。体育学修士、JATI-AATI(上級トレーニング指導者)保有。トレーニング歴は30年にも及ぶ。「知識と実践の融合」、「担がざるもの教えるべからず」を最大のテーマに日々のセッションに対峙。専門学校講師時代は最大年間1000時間以上の座学、実技の講義及び運動指導者資格の対策講座を担当。