一念発起して、格好いいカラダづくりのために、または各種スポーツの競技能力改善のために筋力トレーニングを開始。

せっかくのトレーニングも、必要な栄養素が摂取できずに効果が半減しては本末転倒。そうならないために、「然るべきタイミングで、然るべき量のタンパク質を摂取するために」ということで、プロテインを摂り始めたらなんだかお腹がゴ~ロゴロ。

便が緩くなったり、なんとなく膨満感が拭えず「おなら」の頻度が明らかに増加……なんて経験はありませんか?男性なら痛快な破裂音とともに「屁の一発」も、時と場所を間違えなければ、多少の匂いもカラダを張った笑いのヒトネタ提供とご愛敬といったところですが……。

近年では筋肉のための摂取のみならず、健康や美容目的として女性でも摂取する方が増加しています。

「出物腫れ物ところ選ばず」というものの、マナーやエチケットの境界線をオーバーランしてしまうほどの回数や匂い、ましてや下痢まで引き起こし、日常生活に影響を及ぼすようでは笑うに笑えず、筋肉や健康のためのトレードオフと簡単には割り切れないもの。

今回の記事は、「プロテイン摂取によって起こるお腹の不調」についての原因を解説し、その予防と対策についてのお話です。

プロテインを飲んでおならの回数が増加し匂いがきつくなる理由とその対策

おならは、口から飲み込んだ空気と腸内で食物が消化されるときに生じるガスが原因で発生するといわれています。

つまりその匂いと回数は、「できるだけ空気を取り込まず、腸内でガスを発生させない」という食事の摂り方(プロテインの摂り方)を、心がけることによって改善できる可能性が高くなります。

では具体的には、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?

1.プロテインの攪拌(かくはん)の仕方を意識する

意外と無頓着にされているのが、シェイカーにプロテインと液体(水や牛乳など)を入れる順番です。

先に液体を入れておくことでダマになりにくく、撹拌回数が少なくなります。撹拌回数が少なくなれば、上澄みの空気層が低くなり、お腹に入る空気の量を抑えられます。

2.1日の総摂取タンパク質量とプロテインの摂取量のバランスを考える

いくら手軽に効率良くタンパク質が摂取できる食品「プロテイン」といえども、1日のタンパク質の必要量すべてを「プロテイン」で賄っているという方はなかなかいません。

ゆえにベースとなる朝・昼・晩の3度の食事で、おおよそのタンパク質を摂取し、その不足分を間食などのプロテインで補うというかたちが理想的です。しかし積極的に「タンパク質」を摂取することを意識しすぎるあまり、過剰摂取に陥ってしまう方も少なくありません。

またその供給源も、

- 卵

- 魚

- 大豆製品

- 乳製品

とバラエティに富んだ多品目での摂取とはいかず、肉類中心に偏ってしまいがち。また1回の摂取量もすべての機会で均等にならず、夕食で一気にまとめ食いという傾向が強くなります。

そのような1回の食事の多量摂取と肉類中心のタンパク質の摂取は、腸の活動を低下させ食物の滞留時間を長くさせます。

腸内には、お通じを良くしたり、食物と一緒に侵入してきた病原菌の活動を阻止したり、代謝をあげるといった身体活動にプラスに作用する善玉菌。腸内の環境を悪化させ、便秘や下痢、炎症を引き起こし、マイナスの作用を引き起こす悪玉菌。そして中立的な日和見菌の3種の菌が混在しています。

おならが頻発し匂いがキツくなっているときは、腸内の食物の停滞により便の成分が腐敗し、それをエサとする悪玉菌の増殖によって、匂いのもととなる臭いガスを発生させていると考えられます。

悪玉菌と善玉菌は、まるで綱引きのようにその勢力を「引っ張り合いっこ」するのです。回数や匂いが好ましくない状況下は、悪玉菌が優勢な状態といえるでしょう。

すなわち、このような状態を回避するためには、善玉菌や善玉菌のエサをしっかりと補給してあげることが大切なのです。

そのためには、

- 自身のタンパク質必要量を算出し、多品目から摂取する

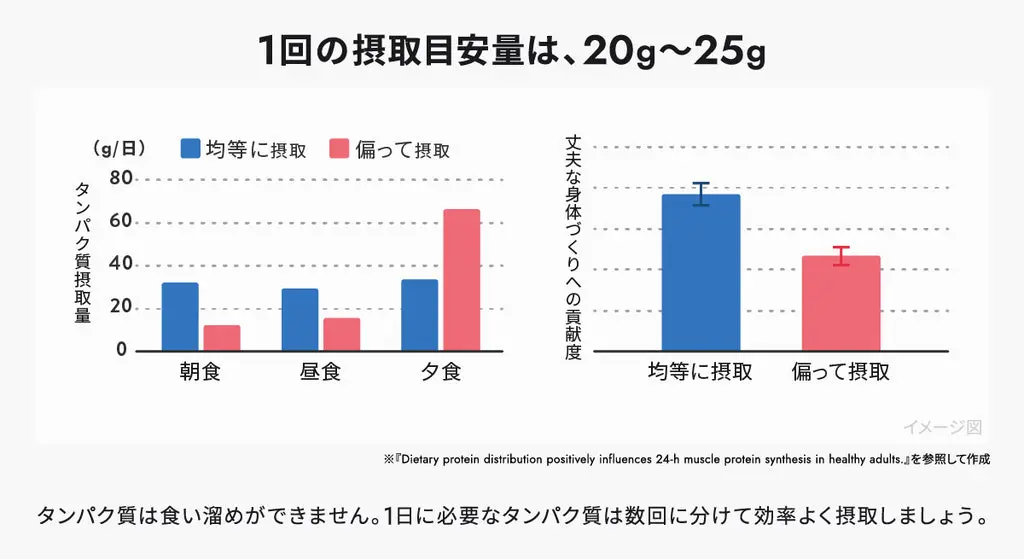

- 必要量算出後は、一定量を回数を分けて摂取する

- 善玉菌を豊富に含む、ヨーグルトや納豆、キムチなどの発酵食品を摂取する

- 善玉菌のエサとなる、食物繊維(野菜、キノコ、海藻類)を摂取する

- プロテイン摂取時に、イヌリンのような水溶性食物繊維を一緒に摂取する

などが効果的といえるでしょう。

1回あたりの摂取量に注意する

タンパク質は1回の処理能力に限界があるため、1回あたりの摂取量を20g~25gとして、1日に5回~7回程度に分けるようにして身体への負担を分散しましょう。

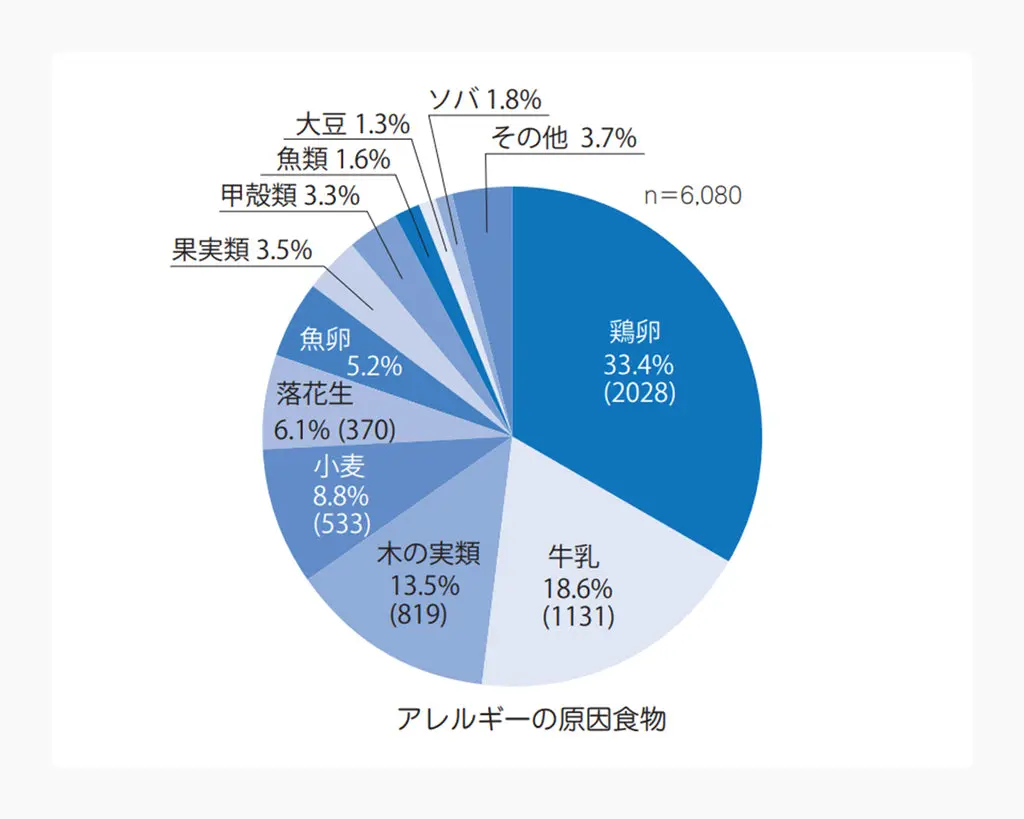

アレルギー反応の可能性も

特定の食材によるアレルギー反応のひとつとして、食べ物を消化吸収する際に腸にガスや炎症が起こり、腹部膨満(お腹が張る)が起こることがあります。

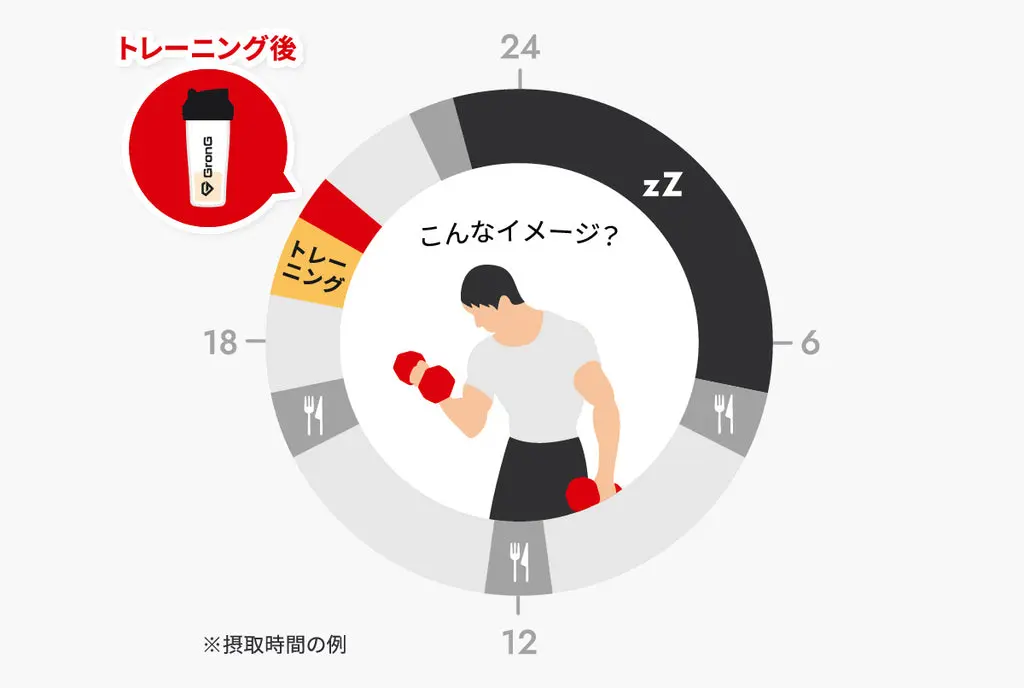

運動直後に飲む

トレーニング直後は、全身の筋肉に血流がいきわたっており、消化器官をはじめとする内臓には十分に血流が戻っていないことがあります。

ゆっくりストレッチをして、シャワーなどで汗を流してから着替えを済ませて、身体の火照りや呼吸が落ち着いてからでも十分に間に合います。

トレーニングを終えてから45分程度までに摂取できれば、お腹の張りや消化不良を避けつつ、適切に栄養素を摂取できるでしょう。

プロテインを飲んで下痢をする理由とその対策

プロテインを摂取して起こる下痢の多くは、前述した悪玉菌の勢力が拡大しているか、もしくはプロテインの種類がご自身の体質に合っていないことが考えられます。

近年のプロテイン市場で、もっとも大きなシェアを獲得ししているのがWPC(ホエイプロテイン・コンセントレート)という種類のプロテインですが、このプロテインは牛乳を主原料として作られています。

乳製品を摂るとお腹の調子を崩すという方は、乳糖不耐症※1が原因である場合が多いです。この乳糖を含まない(少ない)種類のWPI(ホエイプロテイン・アイソレート)プロテインやソイプロテインなど、他の種類のプロテインを摂取することで、お腹のコンディションを保てるかもしれません。

※1 乳糖不耐症(にゅうとうふたいしょう:Lactose intolerance):乳糖(ラクトース)の消化酵素のラクターゼが欠乏していることで消化器に生じる諸症状です。 多くの場合、消化不良や下痢などの症状を引き起こします。 ヒトを含むほとんどの哺乳動物は、離乳するとラクターゼの活性が低下します。

プロテインの種類とは?違いと特徴を理解して適切なプロテインを選択しよう!

まとめ

プロテインを摂取した後に生じるお腹の不調は、プロテインそのものの作用によるものでなく、複線的な食事のバランスによって引き起こされているケースも少なくないのです。

「灯台下暗し」

本日の記事を参考に、プロテインの飲み方のみならず、食生活すべてを見直すきっかけにしてみてはいかかでしょうか?

参考文献

NIKKEI STYLE. おならがたくさん出て困る…原因は腸内バランス|WOMAN SMART 閲覧2020-06-06

この記事を書いた人

島袋 好一

トレーナー。体育学修士、JATI-AATI(上級トレーニング指導者)保有。トレーニング歴は30年にも及ぶ。「知識と実践の融合」、「担がざるもの教えるべからず」を最大のテーマに日々のセッションに対峙。専門学校講師時代は最大年間1000時間以上の座学、実技の講義及び運動指導者資格の対策講座を担当。