アミノ酸はダイエットに活用できる栄養素なのか?

アミノ酸にダイエット効果を期待して積極的に摂り入れているなんてことはありませんか?もし過度なダイエット効果を期待して食べている場合、残念な結果になるかもしれません。

なぜならアミノ酸のダイエット効果は証明されていないからです。食べただけで痩せる栄養素があるなら、この世に肥満やダイエットというワードは存在しないでしょう。

「えっ?アミノ酸って意味ないの?」と驚くのはまだ早いです。たしかにアミノ酸を食べただけで痩せることはほぼ不可能です。しかしアミノ酸の働きを知った上でうまく活用できればダイエットのサポートになりえるでしょう。

今回のコラムでは、アミノ酸の働きを紐解きながらアミノ酸のダイエット活用法ついて解説します。

アミノ酸とは

そもそもアミノ酸とはなんなのでしょうか?

アミノ酸とは肉や魚といったタンパク質が体内で消化された最終産物です。肉や魚などのタンパク質を食べると、消化酵素によってアミノ酸に分解。分解されたアミノ酸が腸から吸収されて、血液を介して利用されます。

自然界には約500種類のアミノ酸が存在し、そのうち20種類が人間にとって必要なアミノ酸です。DNAに刻まれた遺伝情報をもとに、体内でたった20種類から約10万種類のタンパク質をつくりだし、血となり肉となり生命活動を維持しています。ただし20種類のアミノ酸のうちひとつでも欠けると身体に支障が出てしまうのです。

アミノ酸の働き

アミノ酸の体内での働きは、

- 内臓や筋肉、骨、爪、皮膚など人間をつくる材料となる

- 生命活動を維持するためのホルモンや酵素をつくる

- エネルギーとなる

アミノ酸は人間をつくる材料であり、生命活動を維持するために欠かせない栄養素です。

アミノ酸はダイエットにどう活用すべきか

生命活動に大切な栄養素であるアミノ酸。なぜそんなアミノ酸に、ダイエット効果があるといったホントのようなウソな話が広がっているのでしょうか?

ここからはアミノ酸の働きを見ていきましょう。

運動パフォーマンスの向上のサポートに

人間は食べることを前提にした生物です。基本的に体内でエネルギーに変わる食べ物を分解する能力しかもっていません。よって前述したように食べただけで痩せる栄養素は存在しないのです。

健康的に痩せることの基本は食事と運動です。ダイエットにトライしているにもかかわらず、運動をムシするなんてことはご法度。リバウンドや健康を害するなど、残念な結果を導くことになってしまいます。

また食事を減らしてダイエットをする場合、アミノ酸を積極的に摂り入れても劇的な効果を発揮することは至難の技でしょう。

運動も一緒に頑張るダイエットであれば、アミノ酸のメリットが発揮できるかもしれません。運動、とくに筋肉トレーニングをおこなうと、筋肉の分解が促進するために通常より多くのアミノ酸を必要とします。運動による筋肉の分解と合わせて、その後に修復されるこの過程で筋肉増量が狙えるのです。その運動前後に十分なアミノ酸が供給されることが運動の素早いリカバリーとサポートとなります。

筋肉量がアップすると基礎代謝量が増大するため、1日の消費エネルギーがアップ。消費エネルギーが増大することで痩せやすい身体へと近づけるでしょう。

アミノ酸とは肉や魚といったタンパク質が体内で消化された最終産物です。肉や魚などのタンパク質を食べると、消化酵素によってアミノ酸に分解。分解されたアミノ酸が腸から吸収されて、血液を介して利用されます。

また運動のリカバリーとして優秀な働きをするのがBCAAであるといわれています[1]。

運動後の速やかな回復が、次のトレーニングを円滑にします。「運動→筋肉中のタンパク質の合成・分解→回復→運動」といったサイクル中にアミノ酸を補給しておくことにより、運動のパフォーマンスの向上をサポートします。結果的にダイエットのサポートにもつながるのです。

良質なタンパク質を食べよう

アミノ酸だけ食べてもダイエットは難しいことがおわかりいただけたかと思います。ダイエットの成功はいかにして筋肉を維持しながら、運動によって脂肪を燃焼するかにかかっているのではないでしょうか。またせっかく痩せるにしても綺麗に痩せたいですよね。そのためには十分なアミノ酸の補給が必要です。

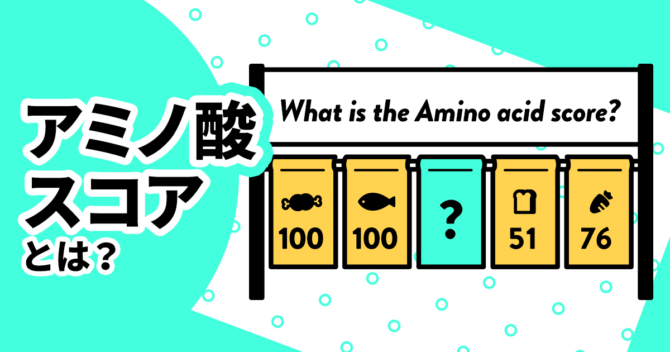

私たち人間の身体をつくっているのは20種類のアミノ酸。この20種類がすべてそろっていないと人間の身体はつくれません。ダイエットで食事が偏って、アミノ酸が不足したりすると、肌や爪といったところで材料が不足し、化粧品などにお金をかけていても本末転倒な結果になりかねません。良質なタンパク質を摂り入れましょう。

「良質なタンパク質を食べる=アミノ酸20種類がそろっている」ことです。それでは20種類のアミノ酸が含まれる食品とはどんなものでしょうか?

肉や魚といった動物性タンパク質に主に含まれています。お米や小麦など穀類や豆類などの植物性タンパク質にも含まれていますが、動物性タンパク質ほど十分ではありません。植物性タンパク質でも、納豆や豆腐などの植物性タンパク質には肉に劣らないほどのアミノ酸が含まれています。脂質量も少なくダイエット中の副菜にオススメです。

体内では常にタンパク質の合成と分解が繰り返されており、アミノ酸は欠かせません。毎食、タンパク質食品を摂り入れるように心がけるとよいでしょう。

まとめ

アミノ酸は運動時のパフォーマンスやリカバリー、燃えるダイエッターの強い味方としてかかわっていました。アミノ酸は運動しながら減量するときに手助けをしてくれる働きがあるといえるでしょう。

ただし運動もせずにアミノ酸に強い期待を寄せるのはやめましょう。アミノ酸を含むタンパク質にはしっかりカロリーがあります。食べすぎると太る原因にもなるため、自身の身体にあった量を摂り入れましょう。

そしてアミノ酸は身体を構成している栄養素であり欠かせません。ダイエットにかかわらず日々摂り入れなけばならない栄養素です。今回ご紹介したエネルギー合成の話に登場したアミノ酸や栄養素はほんの一部です。このほかにもたくさんの栄養素がかかわっています。

バランス良く栄養素を摂り入れ運動することが、健康的なダイエットの近道ではないでしょうか。

参考文献

1. Blomstrand, E. (2006). A role for branched-chain amino acids in reducing central fatigue. The Journal of nutrition, 136(2), 544S-547S.