難消化性デキストリンはダイエットに活用できるのか?

欧米化してしまった日本食……。

その始まりは1970年代頃にさかのぼり、ファストフード店が日本に上陸。肉やパンを食べるようになり脂質の摂取量は加速。一方で、食物繊維摂取量は減少の一途を辿り、今もなお続いています。

2000年代になると生活習慣や食生活の乱れによる不調などが深刻化。日本食の重要性が再び注目される中、手軽に摂取できる食物繊維として難消化性デキストリンが注目を浴びるようになりました。

栄養素としての難消化性デキストリンにはさまざまな働きが期待されており、ダイエット中の栄養補給として活用している方もいるようです。

今回の記事では、「難消化性デキストリンとダイエット中の摂取」について解説します。

難消化性デキストリンとは

デキストリンとは日本語で「デンプン」のこと。つまり難消化性デキストリンとは「消化されにくいデンプン」のことです。

もともとトウモロコシなどの穀類や熟した果物などに含まれ、化学技術の力を使って消化されにくい成分を取り出したものが難消化性デキストリンです。

一般的に人間の体で消化されない栄養素を「食物繊維」といいます。難消化性デキストリンは食物繊維に該当し、水に溶けやすい性質から「水溶性食物繊維」に分類されます。

難消化性デキストリンに期待できる働き

GI値を低く抑える

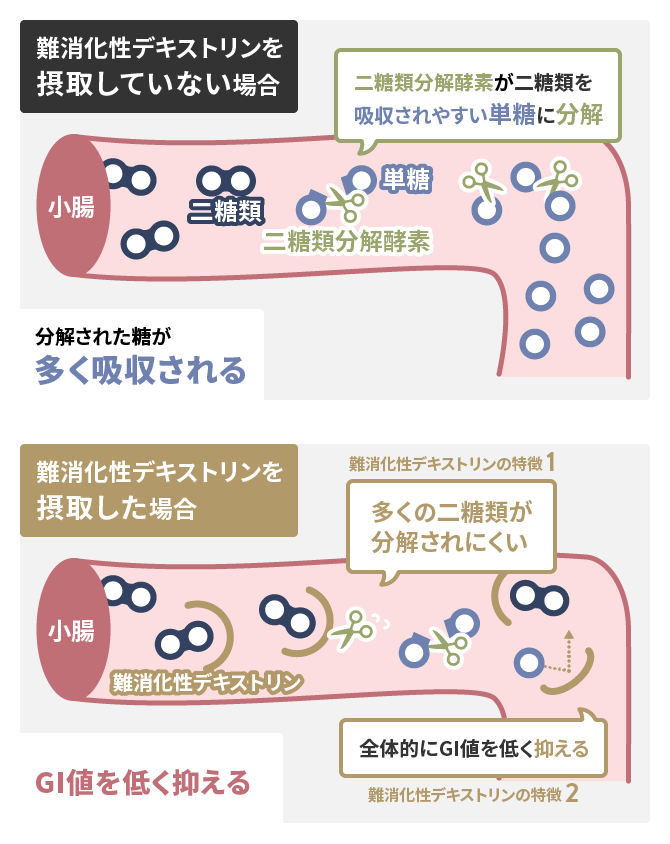

栄養素としての難消化デキストリンには、GI値を抑える働きがあるといわれています。通常、糖質は酵素(分解するハサミ)によってブドウ糖に分解・吸収されます。このとき、体に余分な糖は脂肪として蓄えられるのです。

難消化性デキストリンの一部は酵素(分解するハサミ)でブドウ糖の分解ができないため、GI値が抑えられるのです。

ダイエット中はGI値も意識して食品を摂取するのもポイントといえるでしょう。

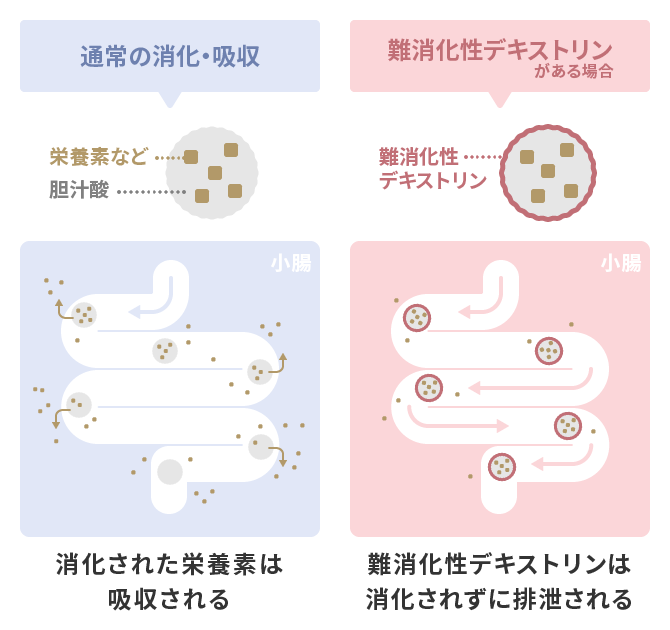

脂肪が気になっている方にうれしい成分

栄養素としての難消化性デキストリンは他の栄養素を巻き込みながら移動して排泄されます。体内からのキレイに役立ち、脂肪を気にしている方にもおすすめの成分であるともいわれています[1]。

善玉菌に必要な栄養素としてエサになる

腸内には100兆個を超える腸内細菌が存在。善玉菌や悪玉菌、日和見菌といった菌があり、それらの菌のバランスが重要です。

難消化デキストリンなどの水溶性食物繊維は善玉菌の好物です。消化されずに腸内まで届き、キレイに役立つ食物繊維は、善玉菌によって発酵され酢酸やプロピオン酸など短鎖脂肪酸を生成します。この短鎖脂肪酸は善玉菌が好む酸性のため健康に重要な働きをしています。

また短鎖脂肪酸はエネルギー源としても重要でありながら、食べることが好きな方のダイエット中の置き換えや補給としても有用であるともいわれています[2]。

栄養補給のサポートに

ダイエット中は食事量が減るため、どうしても栄養バランスが乱れてしまいます。体内に存在するミネラル(人体の約3%)はごく微量なのですが、わずかでも重要な働きをする栄養素です。美容においてもミネラル不足は避けたいところです。つまり、健康においても美容においてもダイエット中にはミネラルの摂取を忘れてはいけません。

動物や人間の研究で難消化性デキストリンは、カルシウムやマグネシウム、鉄などのミネラルととても相性が良いことがわかってきたようです[3][4]。

まとめ

栄養素としての難消化性デキストリンにはさまざな働きがありました。ただし、ダイエット中の栄養補給としては優秀ですが、難消化性デキストリンを食べたら痩せたり、ケーキと一緒に食べたからといってチャラになったりすることはありません。

また一部の食物繊維を偏って食べると、かえってお腹の不調をきたすこともあります。食物繊維は野菜や果物など多くの食材に含まれています。種類もペクチンやグルコマンナンなど豊富に存在。多くの食品を組み合わせて食べることをオススメします。

参考文献

1. Kishimoto, Y., Yoshikawa, Y., Miyazato, S., Oga, H., Yamada, T., Tagami, H., … & Yamamoto, K. (2009). Effect of resistant maltodextrin on digestion and absorption of lipids. Journal of Health Science, 55(5), 838-844.

2. 木村郁夫. (2014). 腸内細菌叢を介した食事性栄養認識受容体による宿主エネルギー恒常性維持機構. YAKUGAKU ZASSHI, 134(10), 1037-1042.

3. Vermorel, M., Coudray, C., Wils, D., Sinaud, S., Tressol, J. C., Montaurier, C.,J Vernet,J., Brandolini, M.,Bouteloup-Demange, C., Rayssiguier, Y. (2004). Energy value of a low-digestible carbohydrate, NUTRIOSE® FB, and its impact on magnesium, calcium and zinc apparent absorption and retention in healthy young men. European journal of nutrition, 43(6), 344-352.

4. 宮里祥子, & 大隈一裕. (2015). [特集: 健康と活力を支える糖質摂取-改めて知る糖質の生体調節機能-] 難消化性デキストリンの新たな生理機能: 腸内発酵を介した生体調節機能. 応用糖質科学: 日本応用糖質科学会誌, 5(4), 204-207.