BCAAは効果なし?正しく知ろう「BCAA」

トレーニングをはじめてこだわりたくなるのが「アミノ酸」。さらなるトレーニング効果を期待してBCAAに手を出すか出さまいか?迷っている方も多いのではないでしょうか?

またすでにBCAAを愛用している方の中には、「期待したよりも効果がなかった」と感じている方もいるようです。

さまざまな見解があるBCAA、今回のコラムでは「BCAAの効果とあまり期待できない効果」について整理していきましょう。

BCAAに期待できる効果

必須アミノ酸に属するバリン、ロイシン、イソロイシン。これら3つのアミノ酸は枝分かれ構造の特徴から、分岐鎖アミノ酸あるいはBCAA(branched-chain amino acid)と呼んでいます。BCAAは体内で合成できないため、食事から摂り入れなければなりません。

多くのアミノ酸は肝臓で代謝されます。しかしBCAAは肝臓でほとんど代謝されず、主に筋肉で代謝されます。よって筋肉に存在しエネルギー源となります。トレーニングによって筋肉を成長させたい場合の重要な材料とされ、スポーツで注目されいるアミノ酸なのです。研究結果がいくつも報告されているため、期待して摂り入れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかしながら効果については、さまざまな意見や報告があり、摂り入れている方の中にも効果を体感している方とそうでない方がいらっしゃるようです。それでは現在報告されているBCAAの効果についてみていきましょう。

トレーニングによる筋肉の分解と成長過程におけるサポート

アミノ酸の中でもBCAAの多くは筋肉に存在するため、主に筋肉の材料やエネルギー源として利用されています。よってトレーニングによる筋肉の成長時に必要とされ、トレーニング効果をサポートするといわれているのです。とくにBCAAの中でもロイシンは運動時によっておこる筋肉の合成時のサポートとして重要であると注目されています。

しかしながらBCAAやロイシンだけでは運動時の補給としては不十分であるという意見もあります。その理由のひとつに、筋肉はBCAAに限らずそのほかのアミノ酸も材料として必要とするからです。ある研究ではロイシンを単体で摂取するよりも、必須アミノ酸と一緒に摂取したほうが理想の身体づくりのサポートとして有用であると報告されています[1]。

BCAAは特に筋肉に多く存在しており、運動時などに特異的に必要とされますが、ほかのアミノ酸も十分に充足していることが大前提でしょう。もしBCAAの効果を体感できていないなら、ほかのアミノ酸が足りているかどうかのチェックが必要かもしれません。

運動後の身体の準備に

運動後のアミノ酸摂取は、次のトレーニングなどのための身体の準備に重要であることが知られています。一説によると、BCAAは運動時に利用されますが、しっかり補給しておくことで、脳内のBCAAやトリプトファンなどのアミノ酸バランスが整うことが、身体の準備のサポートになることが知られています[2]。ただし、BCAAが過剰摂取になるとバランスが崩れるため、逆に身体に負担をかけてしまう可能性があるので注意が必要です。

オフショアセーリングレースの研究により、長時間、集中してスポーツやトレーニングをおこないたい方にとっても、BCAAの摂取が有用であることが示唆されました[3]。

運動後は、アミノ酸に限らずエネルギー源の補給も重要なポイントです。次のトレーニングなどに向けた身体の準備として、バリンやイソロイシンは筋肉に存在し、トレーニングにおける重要なエネルギー源となる可能性があるといわれています[4]。

運動後のBCAAは重要ですが、やはりそれだけでは十分ではありません。ブドウ糖(炭水化物)をあわせて摂取することも元気チャージのポイントでしょう。もし運動後のBCAAのメリットを体感されていない場合、炭水化物の補給が十分かどうかチェックするのもよいかもしれません。

トレーニングによって刺激された筋肉へ必要な栄養補給として

筋肉はトレーニングによって刺激されることによって大きくなっていきます。筋肉の材料補給としてBCAAを摂取している方もいらっしゃるのではないでしょうか。トレーニング(スクワット)をする前のBCAAの摂取が重要である可能性があると報告されています[5]。

一方、運動時のBCAA摂取には意味がないという意見もあります。男女を対象におこなったトレーニング研究においては、BCAAのメリットにおいて男女で差があり、男性においてはメリットを感じないという結果でした。このことから論文の筆者は、体重あたりのBCAAの量を検討する必要があると述べています[6]。

トレーニングをする方にとって、運動前後のBCAAの摂取にはメリットが期待されています。しかしながら性別や個々の体型によって効果の感じ方が異なることを認識しておく必要があるかもしれません。

ダイエットサポートに

運動や食事制限をすることは前提ですが、合わせてタンパク質が多く、炭水化物が少ない食事をすることで、理想的な体型へのサポートになることが知られています。よってダイエット中はタンパク質を意識して食べることもあるでしょう。

ある仮説で「タンパク質の中でもバリン、ロイシン、イソロイシンといったアミノ酸(BCAA)がそのサポートに関与しているのではないか?」という意見があります。つまりBCAAを摂取することで運動時の体重増加を防いだり、運動による筋肉量の維持と脂肪量の減少のサポートとして期待できるかもしれないのです。

日本を含む東アジアと西洋の成人を対象とした大規模な研究では、BCAAの摂取はダイエット中の栄養補給として有用であると報告されています[7]。しかし詳細な因果関係については更なる研究が必要といわれています。

またトレーニング経験のある男性を対象にした研究では、8週間トレーニングプログラムを実行しながら、BCAAとスポーツドリンクを飲むグループに分かれて検証しました。結果、トレーニングにおける理想な身体づくりに対してBCAAの摂取が必要であり、さらにパフォーマンスの向上を目的とした方にも有用であると報告されています[8]。

一方でトレーニング経験のない男性を対象にした研究においても、8週間の運動前後にBCAAを補給しながら筋力トレーニングを実施しました。しかしながら身体づくりやパフォーマンスに変化は見られらなかったと報告されています[9]。

BCAAと体重減少や体脂肪については見解に一貫性がなく、さらなる研究が待たれるところです。一貫性がない理由のひとつに食事の影響が考えられます。BCAAはさまざまな食品に含まれており、通常の食事をしていれば不足しにくいといわれています。逆を言えば、食事の影響を考慮しなければ、BCAAの本来の効果を検証しにくいのです。

まとめ

BCAAのダイエットサポートに関しては、効果があるという見解と効果はないという見解があるようです。私たちが栄養素の効果を期待する場合、研究結果を鵜呑みにすることはオススメできません。人種や性別、年齢、トレーニング、食事の内容などまったく同じ条件ではないことを認識しておくことも大切です。

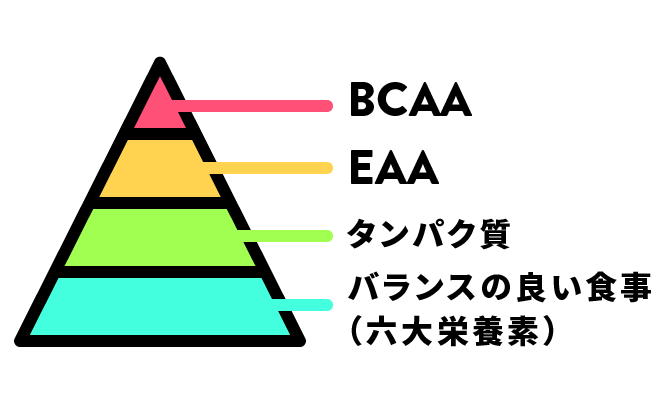

また栄養素は単独で働いていません。さまざまな栄養素が助け合い生命活動を維持しています。今回ご紹介したBCAAはピラミッドに例えると頂点。土台となる食生活がボロボロであれば、いくらBCAAを投入したところで、うまく機能しないか限界があるでしょう。

さらに日々のコンディションは食生活に限らず、運動や休養の影響が大きいと考えられています。またBCAAサプリメントはあくまでも補助的なものであり、圧倒的な効果を期待するものではありません。圧倒的な効果を期待したい場合、食事や運動といった日常生活を見直すことからはじめてみてはどうでしょうか。

参考文献

1. Escobar, J., Frank, J. W., Suryawan, A., Nguyen, H. V., & Davis, T. A. (2007). Amino acid availability and age affect the leucine stimulation of protein synthesis and eIF4F formation in muscle. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 293(6), E1615-E1621.

2. Blomstrand, E. (2006). A role for branched-chain amino acids in reducing central fatigue. The Journal of nutrition, 136(2), 544S-547S.

3. Portier, H., Chatard, J. C., Filaire, E., Jaunet-Devienne, M. F., Robert, A., & Guezennec, C. Y. (2008). Effects of branched-chain amino acids supplementation on physiological and psychological performance during an offshore sailing race. European journal of applied physiology, 104(5), 787-794.

4. Morifuji, M., Koga, J., Kawanaka, K., & Higuchi, M. (2009). Branched-chain amino acid-containing dipeptides, identified from whey protein hydrolysates, stimulate glucose uptake rate in L6 myotubes and isolated skeletal muscles. Journal of nutritional science and vitaminology, 55(1), 81-86.

5. Shimomura, Y., Inaguma, A., Watanabe, S., Yamamoto, Y., Muramatsu, Y., Bajotto, G., … & Mawatari, K. (2010). Branched-chain amino acid supplementation before squat exercise and delayed-onset muscle soreness. International journal of sport nutrition and exercise metabolism, 20(3), 236-244.

6. Leahy, D. T., & Pintauro, S. J. (2013). Branched-chain amino acid plus glucose supplement reduces exercise-induced delayed onset muscle soreness in college-age females. ISRN nutrition, 2013.

7. Qin, L. Q., Xun, P., Bujnowski, D., Daviglus, M. L., Van Horn, L., Stamler, J., & He, K. (2011). Higher branched-chain amino acid intake is associated with a lower prevalence of being overweight or obese in middle-aged East Asian and Western adults. The Journal of nutrition, 141(2), 249-254.

8. Stoppani, J., Scheett, T., Pena, J., Rudolph, C., & Charlebois, D. (2009). Consuming a supplement containing branched-chain amino acids during a resistance-training program increases lean mass, muscle strength and fat loss. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 6(1), 1-2.

9. Spillane, M., Emerson, C., & Willoughby, D. S. (2013). The effects of 8 weeks of heavy resistance training and branched-chain amino acid supplementation on body composition and muscle performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 10(1), P25.