水溶性と不溶性、2つの食物繊維の効果と働きを知ろう!

食物繊維の歴史は古代ギリシャ時代にさかのぼります。その当時から小麦ふすまは、健康に良いとされ食べられていたようです。しかし栄養学では、「食べ物のカス」として注目されていませんでした。

ところが1930年代頃、コーンフレークを開発したケロッグ博士により、小麦ふすまが「すっきり習慣に有用であること」が発見され、注目されるようになりました。その後オーストラリア科学者のヒップスレー医師が「Dietary Fiber:食物繊維」と命名しました[1]。

従来の栄養学では、「栄養素は消化・吸収されるもの」として認識されていました。しかし栄養学の進歩とともに、1970年代頃より「消化されないが体内で良い働きをする栄養素」として認知が高まり、それらが健康と密接に関わっていることから第六の栄養素として注目されているのです。

また食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に大きく分類されます。これらの働きは少し異なるので、こちらの記事で詳しく解説していきます。

食物繊維の定義

食物繊維の定義については、各国さまざまな見解があり議論真っ只中であります。

日本では、「人の消化酵素で消化されない食物中の難消化性成分の総体」と教科書に明記されており、一般的に認知されているようです。よって植物以外の、カニやエビなどの甲殻類に含まれるキチンや、消化されにくいデンプンであるレジスタントスターチ、消化されない糖の一種であるβ-グルカンも幅広い意味で食物繊維に含まれます。

ただし日本においても、様々な見解があるため今後も注目していきたいですね。

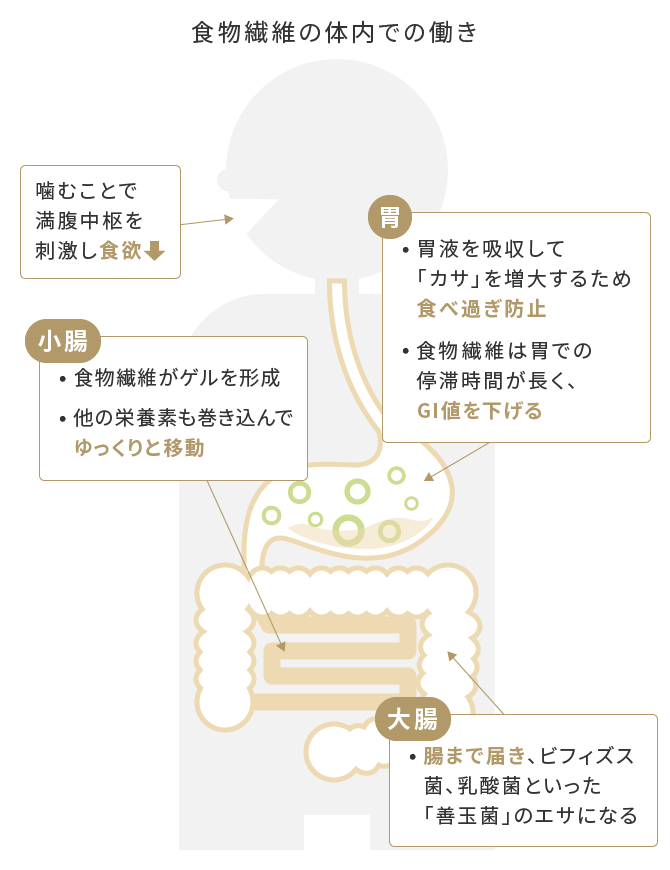

食物繊維の体内での働き

咀嚼による効果

食物繊維の多い食品は、噛み応えがあり咀嚼の時間が長くなります。この間に、小腸から吸収された食べ物が満腹中枢を刺激し、食べ過ぎを抑制します。

胃における働き

食物繊維は胃に入ると、胃液を吸収して「カサ」を増大させます。胃で容量が増大することで満腹感が満たされるので、食べ過ぎを防止できるのです。また食物繊維は胃に長時間停滞するため、他の食べ物と合わせて小腸への移動が緩やかです。そのため、GI値も低くなります。

小腸における働き

小腸に移動した食物繊維は、水分を吸収し、ゲルを形成します。このゲルが他の栄養素を巻き込みゆっくり移動しながら排泄されます。これらの働きにより、健康維持に役立つと期待されています。

大腸における働き

消化されない食物繊維は、小腸を通過して大腸に到達。大腸に到達した食物繊維は、ビフィズス菌や乳酸菌といった腸内細菌のうちの「善玉菌」のエサとなり、貢献します。エサとなるとさらに発酵されて短鎖脂肪酸やガスを生成します。その短鎖脂肪酸が、健康に良いとされています。

そのことが、環境変化にも負けない身体づくりにも役立つと考えられています。

食物繊維の分類と特性

食物繊維は、水に溶ける「水溶性食物繊維」と溶けない「不溶性食物繊維」の2種類に分類されます。

不溶性食物繊維

不溶性食物繊維の特性

不溶性食物繊維を多く含む食品は、よく噛まなければ飲み込めない食べ物が多く、必然的に咀嚼回数が増加します。また胃に長くとどまるので、腹持ちが良く食べ過ぎを防げます。さらに水分を吸収しながら移動し、体内で刺激しながら排出されるのです。

不溶性食物繊維を含む食品

| 種類 | 食品 |

|---|---|

| セルロース | ごぼう、大豆、小麦ふすま |

| ヘミセルロース | 小麦ふすま、大豆、穀類、野菜類 |

| リグニン | 小麦ふすま、穀類、ココア |

| キチン | 甲殻類の殻、きのこ |

水溶性食物繊維

水溶性食物繊維の特性

水溶性食物繊維は、保水力とドロドロした粘り気が特徴的です。

この特性があることから、移動はゆっくりになり時間がかかります。さらにこの粘り(ゲル)が他の栄養素を包み込みながら、ゆっくり移動して排泄されていきます。そのため、GI値を抑える働きもあります。

また乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌のエサにもなるようです。

水溶性食物繊維を含む食品

| 種類 | 食品 |

|---|---|

| ペクチン | リンゴ、みかんなどの果実類 キャベツ、大根などの野菜類 芋類 |

| アルギン酸 | こんぶ、わかめなどの海藻類 |

| ガム質 | 大麦、カラス麦などの麦類 |

また水溶性食物繊維の中でも、よく食品素材として使用されているものがあります。

β‐グルカン

大麦に含まれる水溶性食物繊維です。大麦は水溶性食物繊維の大部分がβ-グルカンといわれています。

イヌリン

たまねぎやニンニク、ごぼうに含まれる水溶性食物繊維です。

難消化性デキストリン

食品に添加されている難消化性デキストリンは、トウモロコシの難消化性成分を抽出して調整したもので、水溶性食物繊維に分類されます。

まとめ

「食べ物のカス」として、昔は見向きもされていなかった食物繊維。しかし水溶性・不溶性食物繊維ともに、体内で良い働きをすることがわかりました。

現在までに数々の食物繊維が発見されてきましたが、作用メカニズムは十分でなく、現在も多くの研究が進められており、新たな報告が待ち遠しいところです。

食物繊維は様々な食品を組み合わせて食事に取り入れることが大切です。そうすれば水溶性・不溶性食物繊維のメリットをより実感できるのではないでしょうか。

参考文献

1. Nutrition Reviews, Volume 69, Issue 1, 1 January 2011, Pages 9–21, https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2010.00358.x