「食物繊維」がダイエット中の栄養補給として強い味方である理由と活用術について

いざダイエットをはじめたけれど、空腹感に耐えれず心が折れそうになったり……。一度は痩せたけれども、リバウンドしてしまったなんてエピソードは日常茶飯事ですよね。

それらの悩みや失敗は、もしかすると食物繊維が足りていなかったのが原因なのかもしれません。これまで体内で消化されないことから見向きもされていなかった食物繊維。ここ数十年で健康維持やダイエット中の補助として良いことが認められはじめ、今となっては食物繊維入りのお菓子やお茶なんかが人気を集めています。

今回のコラムでは、見向きもされない存在からスター街道に昇りつめた食物繊維の働きについて解説しながら、ダイエット中の栄養補給として強い味方となる理由と活用術についてご紹介します。

食物繊維とは

食物繊維とは、人間の体内で消化できない成分のことをいいます。消化できないためカロリーはほどんとありません。

食物繊維は腸内まで届き、腸内細菌のエサとなり発酵を受けて排泄され、体内を綺麗に保つ働きがあります。体内から綺麗にすることで健康にも貢献しています。

食べないダイエットは失敗する

ダイエットとなると食事量をおさえますよね。しかし極端に食事量を制限してまうと栄養素の不足が生じ、かえってダイエットの妨げになってしまいます。

食事を減らすことで一時的に体重は減るかもしれませんが、通常の食事に戻した途端に、体重が戻ってしまった!リバウンドしてしまった!なんて話はよくあります。

そうならないためにも「食べるダイエット」をおススメします。食べるといっても闇雲に食べるのではなく、必要な栄養素をきちんととり入れ、お菓子や揚げ物など余剰となっている脂質や糖質を減らしましょう。

当然のことながら、今までよりも食事量が減るわけですから空腹感を強く感じることもあるでしょう。そこで味方となるのが食物繊維です。食物繊維を取り入れることで満腹感が得られダイエット中の味方となるでしょう。

それだけではなく、食物繊維にはダイエットの味方となる秘訣がたくさん隠されているのでご紹介します。

食物繊維がダイエットの味方となる理由

満腹感と腹持ちの良さ

野菜やきのこなど食物繊維を含む食材は、歯ごたえがあり咀嚼回数が増えます。そのため、満腹感を得られるといわれています。食物繊維を食べて満腹感を得られることは科学的に証明されており、理にかなっているです。

また、食物繊維は水分を含んでカサを増すため、腹持ちがよく、その後も余計な間食をしなくてすむので一石二鳥ですね。

短鎖脂肪酸の働き

食物繊維が腸内細菌によって食され、発酵(分解)されると酢酸や酪酸、短鎖脂肪酸などを産生します。とくに短鎖脂肪酸は、食べることが好きな方に必要であるといわれています[1]。

GI値を抑える

食物繊維は体内で水分を吸収して膨張、またゲルを形成しながらゆっくり移動します。このとき、他の栄養素を巻き込みながら移動するので、ゆるやか吸収、排泄されます。

ダイエット中はなるべくGI値の低いものを食べることもポイントではないでしょうか。

バランスよく快調な日々に

腸にはよい働きをする善玉菌と悪い働きをする悪玉菌、どちらでもない日和見菌という腸内細菌が存在します。腸内細菌のバランスに個人差はありますが、善玉菌が増えることで腸内環境が改善するといわれています。

食物繊維は善玉菌のエサとなります。健康的で、エネルギッシュな毎日のために働き、ダイエットの鍵ともなりえるでしょう。

食物繊維を含む食品

食物繊維には、水に溶ける水溶性食物繊維と水に溶けない不溶性食物繊維があります。それぞれに特徴がありどちらもとり入れることが大切です。

水溶性食物繊維

| 食物繊維の名称 | 主な食品 |

|---|---|

| ペクチン | 果物類、芋類、野菜類 |

| グルコマンナン | こんにゃくいも |

| アガロース | 寒天 |

| アルギン酸ナトリウム | 昆布、ワカメなどの海藻類 |

| フコイダン | もずく、めかぶ、昆布 |

| カラギーナン | 海藻類 |

| イヌリン | ごぼう、菊芋、チコリ、玉ねぎ、にんにく |

| β-グルカン | きのこ類、大麦 |

不溶性食物繊維

| 食物繊維の名称 | 主な食品 |

|---|---|

| セルロース | 野菜類全般、大豆、ふすま、穀類、芋類 |

| リグニン | 豆類、カカオ、芋類 |

| キチン | きのこ類、甲殻類の皮 |

| キトサン | 甲殻類の皮 |

ダイエット中の食物繊維活用術

食物繊維にはさまざまな種類があり、野菜や果物、穀類、海藻などに含まれていました。ダイエット中の食事にうまくとり入れて食物繊維を味方につけましょう。

主食で食物繊維アップ

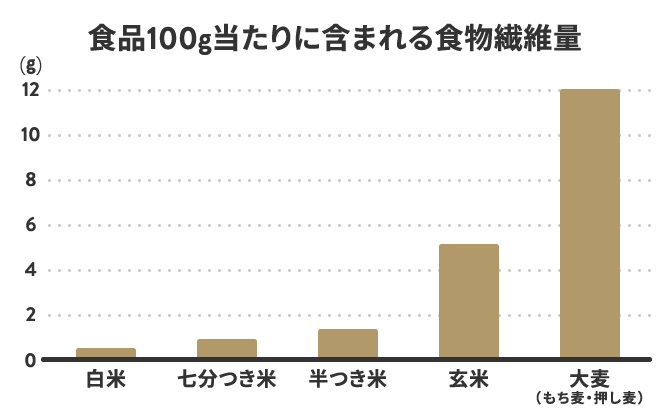

玄米やもち麦には、野菜に負けないくらいの食物繊維が含まれています。残念ながら白米は食物繊維をほとんど含みません。

ダイエット中の主食を玄米やもち麦に切り替えるだけで食物繊維アップを狙えるでしょう。ダイエット中はとくに食事量を減らすため、ビタミンやミネラルが不足しがちです。嬉しいことに玄米やもち麦にはビタミンやミネラルが豊富に含まれています。

またごはんやパンのかわりに、さつまいもやトウモロコシを主食にしてもよいでしょう。さつまいもやトウモロコシにも食物繊維やビタミン・ミネラルが含まれています。

スープやみそ汁で食物繊維アップ

空腹感の味方は汁物ではないでしょうか。汁物は1杯50kcal程度とカロリーは低めです。生で食べるよりもカサが減り、ムリなく食物繊維をとれるのでおススメです。スープや味噌汁にたっぷり野菜や海藻を入れましょう。

忘れてはいけない大豆食品

納豆には食物繊維が含まれています。また身体によい働きかけをする「オリゴ糖」も含まれているので、ダイエット中のタンパク源としておススメです。その他、大豆のしぼりカスからできたおからにも食物繊維が含まれています。

レンジで温野菜

いざ食物繊維をとろうと思ってサラダと格闘する方もいらっしゃるでしょう。サラダはどうしてもカサが多く食べにくいという声もお聞きします。

そんなときにおススメなのが温野菜です。お皿に好みの野菜をいれてレンジで温めるだけで簡単に調理できます。温めることでカサが減るので食べやすいですし、たくさんお野菜をとれます。

野菜料理1日5皿目標に

しっかり食物繊維をとり入れるために、1日5皿を目安に毎食、野菜や海藻料理をとり入れましょう。

さらに野菜から先に食べることで血糖値の急激な上昇をおさえたり、咀嚼回数が増えるので食べ過ぎ防止にもつながるでしょう。

まとめ

食物繊維にはたくさんの魅力があり、ダイエット中の強い味方といえるでしょう。そして食物繊維には今回ご紹介しなかった他の健康効果も期待できます。

ぜひ「食物繊維を取り入れたダイエット」で美しい身体と健康を手に入れてくださいね。

参考文献

1. 木村郁夫. (2014). 腸内細菌叢を介した食事性栄養認識受容体による宿主エネルギー恒常性維持機構. YAKUGAKU ZASSHI, 134(10), 1037-1042.